А молясь, не говорите лишнего…

Юрий Бергер

Для того чтобы правильно понять о чём Иешуа говорил:

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны… (От Матфея 6:7)

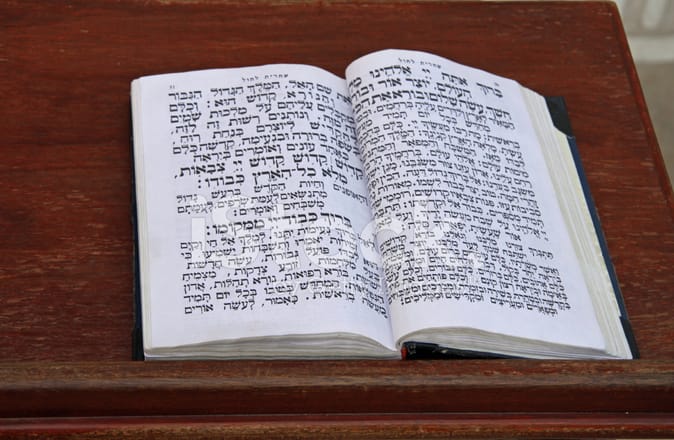

— надо иметь хоть малейшее представление о том как на тот момент молились НЕ язычники- т.е иудеи. Ведь Иешуа говорит: не говорите, но это совершенно не значит что и думать надо мало. Весь смысл иудейской молитвы и состоит в её немногословности,и в том , что ты молясь проводишь время задумываясь, и сосредотачиваясь над КАЖДЫМ словом которое произносишь. Более того молитва «Отче наш» это квинтессенция древней иудейской молитвы «Амида» или»шмоне эсре»=»модитва 18 благословений» которая была составлена ещё во времена Эзры, и которой конечно же молился и Иешуа.

Хочу привести вам разбор первого из 18 благословений в этой молитве и попросить вас задуматься над словами Иешуа ещё раз:

Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова, Бог Великий, Могущественный и Грозный, Всевышний Бог, воздающий милости добрые и властвующий [над] всем, и помнящий милость (= добрые дела) Праотцов, и посылающий избавителя сыновьям их сыновей, ради Имени Своего с любовью.[Ты -] Царь, Помощник, и Спаситель, и Защитник.

Благословен Ты, Господь, Защитник Авраама (буквально: Щит Авраама)

Первое слово «Амиды» — «Благословен» (Барух). Благословение — это выражение Божественной сущности. Говоря, что Бог благословен, мы провозглашаем, что Его постоянное присутствие является источником всех благословений. Это подразумевает, что Всевышний близок, очень близок к нам. Многие еврейские источники указывают, что слово «благословен» обозначает Божественное присутствие внутри окружающего нас физического мира. Когда мы произносим слово «Благословен» в «Амиде», мы должны ощущать, что Бог находится в непосредственной близости, заполняет все пространство вокруг нас. Мы должны чувствовать Его в своих костях, в своей крови, в своем разуме, в самых глубоких тайниках своей души. Мы должны сознавать также, что Всевышний делает Себя доступным, чтобы помочь нам приблизиться к Нему.

Следующее слово — «Ты» (Ата). Это слово указывает на отношение «Я — Ты», между нами и Богом. Говоря «Ты» по отношению к Всевышнему, мы должны осознавать, что говорим прямо с Ним. Произнося это слово, надо ощущать, что прямо перед нами — Божественное Присутствие, и надо чувствовать всю силу любви, могущества и страха, которые возникают, когда мы стоим перед Всевышним.

Далее идет Имя Бога, которое на иврите произносят «Адонай«. На самом деле в написании это Тетраграмматон, Четырехбуквенное непроизносимое Имя Бога состоящее из букв, йуд-hей-вав-hей. Традиция отмечает, что Тетраграмматон является как бы «объединением» форм прошедшего, настоящего и будущего времени глагола «быть». Закон поэтому предписывает, что, видя Тетраграмматон, нужно попытаться ощущать, что Всевышний не просто «был, есть и будет», но что Он сразу «находится во всех временах». Это указывает на то, что Бог абсолютно трансцендентен, что Он даже выше самой реальности времен. Тетраграмматон символизирует Бога не только как абсолютно трансцендентную Личность, но и как «мировую творческую силу», Перво-причину и универсальный Закон, животворящий миры. И в этом плане четыре буквы Непроизносимого Имени Бога символизируют четыре этапа процесса, в котором Всевышний дал «развернуться» Своему творению, и тем самым вызвал его к существованию. И поэтому, когда мы, читая «Амиду», доходим до имени Бога, записанного как Тетраграмматон (т.е. как «Универсальный Принцип мироздания») и произносимого как «Адонай» (что переводится как «Господин»- а это есть личностная, антропоморфная категория), мы должны сознавать, что мы как бы вступаем в общение со всей Реальностью, и в то же время мы говорим с Ним, как с личностью.

Следующе слово «Амиды» — «Элоhейну» (обычно переводимое как «наш Бог»). Это Имя Всевышнего отличается от предыдущего (от «Адонай»), описывая другой аспект Божественного проявления для нас. Когда мы произносим Имя Бога «Адонай», мы осознаем, что обращаемся к Бесконечному Существу, которое абсолютно Иное. Слово «Элохейну», однако, имеет притяжательный суффикс («наш Бог»). Это показывает Близость Бога к человеку, это подчеркивает данную нам Богом возможность вступать с Ним в контакт и приближаться к Нему. Как бы ни был Он высоко над нами, Он на самом деле близок к нам. Фраза, в которой мы обращаемся к Всевышнему как к «нашему» Богу, в целом звучит так: «Элохейну ве-Элохей авотейну» — «Бог наш и Бог отцов наших».

Бешт (Рабби Исраэль Бааль Шем Тов), основатель хасидизма, объяснял это выражение следующим образом:

Существуют два пути познания Бога. Во-первых, что-то мы знаем о Боге из-за того, что слышали это о Нем от других. О Боге говорит наша традиция, полученная в наследство от отцов, от наших предшественников, от всех великих людей, что жили до нас.

И это — «Бог отцов наших». Однако этого не достаточно. Независимо от того, сколько бы ни слышал человек от других о Боге, он должен иметь свой личный Божественный опыт. Если у человека не было этого личного опыта, то у него никогда не появится никакого глубокого представления о Боге. Можно провести параллель с любовью. Если вы когда-нибудь любили, то вам будет понятен смысл моих слов, когда я говорю о любви. Но если вы никогда не были влюблены, то мои слова останутся для вас практически бессодержательными. То же самое верно относительно Бога. Если хоть раз в жизни вы испытали ощущение близости к Всевышнему, то, когда я вам говорю «Бог», мое слово имеет для вас очень реальный духовный смысл. А если у вас ни разу такого духовного опыта не было, то Бог для вас — нечто совершенно абстрактное, что может быть понято только на интеллектуальном, но не на сущностном уровне. Кто сам не любил, может спорить, что любви не существует. То же самое — тот, кто ни разу не воспринимал Бога, может спорить о Его существовании. Но для того, кто хоть раз имел жизненный опыт близости ко Всевышнему, — сомнений такого типа не существует. Этот личный опыт и подчеркивают слова молитвы «наш Бог». Однако с другой стороны наша связь со Всевышним ни в коем случае не исчерпывается только личным опытом. Личный опыт слишком субъективен, он дает нам слишком узкую картину. И мы дополняем свой личный опыт общееврейским национальным опытом. Именно по этой причине, соединяя свой личный опыт с общенациональным, мы говорим «Бог наш и Бог отцов наших».

Затем в «Амиде» мы произносим слова: «Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова«. Мы упоминаем Праотцов, т. к. считаем, что они получили в своей жизни колоссальный Божественный опыт. Их опыт был столь велик, что побудил их полностью изменить свой образ жизни и бросить вызов окружающему их миру. Они стали духовными первопроходцами, проложившими путь для миллионов, последовавших за ними. Еврейская традиция говорит, что Аврааму Бог открывался через Божественное Величие, Ицхаку — через Свое Могущество, а Яакову Он открывался как Грозный Бог. И вот, в соответствии с моментами наивысших духовных достижений Праотцов, мы обращаемся в «Амиде» к этим трем качествам Всевышнего, говоря: «Бог Великий, Могущественный и Грозный«. Когда читающий «Амиду» произносит, что Бог «Великий» (hа-Гадоль), он должен сосредоточить внимание на величии и необъятности. В качестве интеллектуального упражнения на ощущение «Божественного Величия» попытайтесь представить, сколь велик Всевышний. Подумайте о самой большой вещи, с которой вы сталкивались в жизни. Потом пытайтесь представить себе размер всей планеты. Продолжая, представьте размеры Солнца, Солнечной системы, галактики, и далее — всей вселенной. Потом подумайте, как ничтожно мало все это (не на количественном, конечно, но, в первую очередь, на качественном уровне) по сравнению с Величием Бога. Потом подумайте о том, что не только Бог Сам, но и Его Величие на самом деле непознаваемо, а все возникшее у вас представление есть лишь слабый намек на это Величие. Конечно, все это — только предварительные упражнения по размышлению на рассудочном уровне, и в процессе молитвы не место заниматься подобными рассуждениями.

Произнося «Великий», нужно попытаться прочувствовать «величие» вне интеллектуально-рассудочных рамок. Если человек всем своим существом отзовется на это слово, то в этот момент он сможет ухватить отблеск того, что значит «великий» применительно к Богу.

В иудаизиме величие Бога считается тесно связанным с категорией Его любви (Хесед). Когда мы представим себе Бесконечно великого, который готов выслушать речь мельчайшего из Его творений, мы поймем, что невозможна любовь больше этой. Значит, в величии есть и любовь. Это другая причина, по которой считается, что Авраам связан с Божественными атрибутом «Величие». Мы учим, что Авраам пытался любить все творения так, как любит Всевышний. Авраам был великим человеком своего времени. Он, согласно своему статусу, должен был бы принадлежать кругу царей и властителей. И, несмотря на это он в буквальном смысле слова бежал навстречу бедным и простым путникам, чтобы встретить их и услужить им.

Следующее слово — «могущественный» (hа-Гибор). Человек, произнося это слово, должен думать о силе и могуществе Всевышнего. В предыдущих главах обсуждалось, как человек, глядя на свою руку, может видеть силу и могущество, заключенные в ней. Когда человек произносит слово «могущественный», он должен подобным же образом сосредоточиться на «могуществе» и силе в их чистой форме. Думая о Могуществе применительно к Всевышнему, человек должен погружаться в это понятие, пока оно не переполнит его ум. После этого человек получит легкий намек на то, что значит понятие силы и могущества по отношению к Всевышнему.

В конце этой фразы мы говорим: «и Грозный» (ве-hа-Нора). Этот эпитет связан с образом Праоца нашего Яакова. Тора рассказывает, что после того, как Яков видел во сне Лестницу и воспринимал Всевышнего, он сказал: «Как грозно место это!» (Бытие 28:17). Когда человек осознает Божественное величие и могущество, его охватывает ощущение трепета. Не того трепета, который бывает от испуга, а наоборот, прекрасного трепета, который возникает, когда стоишь в присутствии Бесконечного.

Следующая фраза благословения: «Бог Всевышний» (Эль Эльйон). Слова эти призваны напомнить нам, что все эпитеты, которые мы применяем к Богу, описывают на самом деле наше восприятие Божественного, но ни в коем случае не Его сущность. Иными словами, когда мы говорим, что Бог «велик, могущественен и грозен», то эти эпитеты ни в коем случае не обозначают Его определений, а просто называют эмоции, которые мы чувствуем, когда пытаемся приблизить себя к Нему. Когда кто-нибудь хочет приблизиться к Всевышнему, как мы пытаемся это сделать в «Амиде», то сначала у него появляется ощущение бесконечного Величия, затем ощущение бесконечных сил и Могущества, и, в конце, чувство всепоглощающего трепета. Но ощущая все это, важно понимать, что Бог — надо всем этим. Ум должен воспарить над величием, над могуществом и над ощущением трепета, и почувствовать, что Бог — над любой представимой нами реальностью и за пределами любой мысли, на которую мы способны.

Сразу после того, как мы провозгласили, что Бог — это недоступный описанию «Всевышний Бог», и тем самым как бы подчеркнули дистанцию между человеком и Богом, — мы, наоборот «сокращаем» эту дистанцию и говорим, что Он — «дарующий милости добрые». Несмотря на то, что Сам Бог выше постижения, Он открывается нам в Своих проявлениях, которые мы можем осознать как благо и добро.

Читая эти слова, мы должны ощущать идею, которую Талмуд формулирует словами: «Где бы ты ни нашел упоминание величия Бога, ты также найдешь и упоминание Его скромности».

Этим Талмуд учит, что Бесконечный не ограничен никаким человеческим понятием величия или малости.

Он так велик, что все галактики для Него не более существенны, чем бактерия.

Он велик до такой степени, что единственное человеческое существо может быть для Него так же важно, как все Творение.

Следующие слова первого благословения «Амиды»: «Властвующий над всем».

Как владелец может делать со своим имуществом все, что пожелает, так Всевышний может делать все, что захочет, с любыми вещами, поскольку все, что сотворено, принадлежит Ему.

Более того, владелец как бы включает в себя свое имущество и связывает его со своей личностью.

В каком-то смысле то, что принадлежит личности, является ее продолжением.

Аналогичным образом Всевышний связывает Себя со Своими созданиями, Его сущность пронизывает все существующее.

Далее «Амида» соединяет прошлое с будущим, говоря, что Бог — «помнящий милость (= добрые дела) Праотцов и посылающий избавителя сыновьям их сыновей…»

Таким образом, со Всевышним связана память о прошедшем, особенно в том, что касается Праотцов, которые первыми принесли в мир знания о Боге.

И подобно тому, как мы видим в Праотцах пример Божественного опыта, Всевышний видит в их добрых делах пример и причину, чтобы оставаться близким к их потомкам, что бы ни случилось.

Мы также видим во Всевышнем нашу надежду на будущее, на Избавление для сыновей.

У нас есть вера, что придет время, когда все человечество целиком достигнет того уровня осознания Бога, который когда-то был достоянием единиц — наших Праотцов, и что это будет временем всеобщего мира и благоденствия.

В конце фразы мы говорим, что Всевышний помнит Праотцов и пошлет их потомкам Избавителя «ради Имени Своего».

Мы уже видели, что Имя Бога — это нечто намного большее, чем просто последовательность звуков. Имя Бога говорит о Его сущности и о Его отношении к творению.

В Имени Бога сфокусировано наше осознание Всевышнего.

С Именем Всевышнего связаны как жизнь Праотцов, так и наши надежды на будущее.

Весь опыт Праотцов теснейшим образом связан с Именем Бога.

Тора рассказывает, что жизненный путь Авраама начался с того, что он «призвал Имя Бога» (Бытие 12: 8 ).

Праотцы первыми принесли в мир осознание Бога через Его Имя.

Они не только связали свою жизнь с Бесконечным, они также узнали Его по Имени.

Дело, начатое Праотцами, завершит Избавитель (= Мессия), который принесет Имя Бога всему человечеству.

Одно из пророчеств, описывающих времена Мессии, говорит, что «в тот день будет Бог Один, и Имя Его будет Одно» (Захария 14:19).

Таким образом, весь мир не только будет служить Богу, но и все народы будут называть Его одним и тем же Именем.

Это будет означать, что у всего мира будет одно и то же представление о Боге, унаследованное от Праотцов еврейского народа.

В «Амиде» это сформулировано утверждением, что все это произойдет «ради Имени Его».

Первая фраза оканчивается словами «с любовью» (бе-аhава).

Эта любовь Бога к Израилю наводит мост между Праотцами и их потомками, между прошлым и будущим, — так же, как любовь одного человека к другому наводит мост между ними.

Более того, любовь, объединяющая прошлое и будущее, сходна в чем-то с любовью между мужчиной и женщиной.

В каком-то смысле можно рассматривать отношение прошлого к будущему как отношение мужского начала к женскому.

Как мужчина оплодотворяет женщину, так прошлое оплодотворяет будущее.

Избавление в будущем придет из памяти о делах Патриархов в прошлом.

Это и есть любовь Бога, преодолевающая пропасть во времени.

Весь исторический процесс, цель которого — совершенство человека и общества, разворачивается по воле Всевышнего и управляется Его любовью.

Произнося в первом благословении «Амиды» слова «Приводящий Избавителя… с любовью», мы вновь осознаем Божественную любовь, и она заполняет всю нашу душу.

В конце первого благословения «Амида» приводит четыре «определения», назначение которых — приблизить Всевышнего к молящемуся.

Эти четыре слова: «[Ты] — Царь, Помогающий, и Спасающий, и Защищающий».

Тогда как в начале первого благословения мы фокусируемся на отношении Всевышнего к еврейскому народу в целом, в этих словах мы выражаем нашу чисто личную связь с Ним.

Эти четыре слова — ключ ко всей «Амиде».

Если человек при произнесении этих слов правильно осмыслит их, то это позволит ему удержаться в нужном духовном настрое на протяжении всей оставшейся части Богослужения.

И даже если человек прочел все первое благословение без достаточной интенции, но эти четыре слова он осознает достаточно глубоко, то они приведут молящегося в состояние столь сильной близости к Всевышнему, что оставшуюся часть «Амиды» он сможет прочесть совершенным образом. И поэтому, если молящийся, желающий читать «Амиду» как медитацию, не может произносить все первое благословение со скоростью одно слово за семь секунд, как рекомендовалось выше, то пусть он прочтет по крайней мере эти четыре слова таким способом.

Давайте рассмотрим эти слова подробнее.

Первое слово — «Царь» («Мелех»).

Здесь мы рассматриваем Бога как нашего Владыку, а наше отношение к Нему — как подчинение царю.

Царь — далеко, в своей столице, в своем дворце.

Если вам что-то нужно от царя, вы должны послать ему прошение по соответствующей форме, и это прошение будет проходить по инстанциям, канцеляриям, через министров и секретарей.

И, если посчастливится, через несколько месяцев вы получите ответ.

Таким образом, обращаясь к Богу как к Царю, мы видим Его могущественным, но отдаленным. От Него возможна помощь, но эта помощь не близка.

Следующим словом мы обращаемся к Всевышнему, как к «Помогающему» («Озер»).

Это гораздо более близкий план, чем «Царь».

Помощник — это тот, к кому мы можем обратиться непосредственно.

Это друг, про которого мы знаем, что он откликнется в любой момент, как только мы к нему обратимся.

Таким образом, называя Его «Помогающим», мы подчеркиваем, что можем обратиться к Нему, «минуя промежуточные инстанции», в любое время, и Он будет нас слушать.

Подобное отношение намного более близкое, чем у Царя и его подданных.

Словом «Царь» мы обозначили величие Бога, и теперь, произнося «Помощник», мы начинаем процесс, постепенного приближения к Всевышнему.

Третье слово, с которым мы обращаемся к Богу, — это «Спаситель» («Мошиа»).

И опять же, спаситель еще более близок, чем помощник. Спаситель — это тот, кто может вас спасти, когда вы тонете в реке.

Он находится именно там и готов прыгнуть в воду и вытащить вас.

У помощника могут быть наилучшие намерения, но если он не всегда рядом, он не всегда способен выручить вас из опасности.

Поэтому, когда мы обращаемся к Всевышнему, как к «Спасителю», мы видим Его как доступного, когда бы Он нам ни потребовался, готового мгновенно спасти нас.

В конце мы обращаемся к Всевышнему словом «Защитник» (Маген, буквально «Щит»).

Щит даже ближе, чем спаситель.

Щит может помочь, даже когда в меня уже пущена стрела, и ничто другое не может ее остановить. Когда стрела уже летит, даже спаситель не успевает ее перехватить.

Тогда должен оказаться на своем месте щит — рядом, как раз напротив летящей стрелы.

Поэтому, обращаясь к Всевышнему, как к своему «Щиту», я могу ощущать Его рядом с собой. Всевышний окружает меня подобно одежде, сотканной из чудесной брони. Произнося «Защитник» в первом благословении «Амиды», я чувствую себя под защитой Всевышнего, и ничто в мире не способно причинить мне вред. Вот так ребята. Совсем не надо много кричать и говорить -всего несколько слов но как сердце настроено. Это ведь иудеи «фарисеи» и «лицемеры» так молятся.